○向日市立小中学校ハラスメント防止等に関する要綱

令和2年8月19日

教委告示第12号

向日市立小中学校ハラスメントの防止に関する要綱の全部を改正します。

(目的)

第1条 この要綱は、向日市立の小学校及び中学校に勤務する職員がセクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントを引き起こすことによる、児童生徒の心身に対する悪影響、向日市の教育に対する市民の不信、職員の勤務環境及び児童生徒の学習環境(以下「勤務・学習環境」という。)が害されること等の事態の発生を未然に防ぐとともに、万一、このことが現に発生している、又は発生した場合においては、適切に対応することによつてその行為を制止し、信頼される教育行政の確保、職員及び児童生徒の利益の保護並びに職員の十分な勤務能率の発揮に資することを目的とする。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントの総称

(2) セクシュアル・ハラスメント関係

ア 「セクシュアル・ハラスメント」とは職員が他の職員や児童生徒を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員や児童生徒を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

イ 「セクシュアル・ハラスメントに起因する問題」とは、セクシュアル・ハラスメントのため職員や児童生徒の勤務・学習環境が害されること及びセクシュアル・ハラスントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受け、又は児童生徒が心身に被害を被ることをいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント関係

「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは次のような言動をいう。

ア 職員が妊娠等をしたこと(妊娠したこと、出産したこと、妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかつたこと若しくは能率が低下したこと又は不妊治療を受けることをいう。以下同じ。)に関して当該職員の勤務環境を害するような言動

イ 職員の制度等の利用(別表1に掲げる制度又は措置の利用をいう。以下同じ。)に関して当該職員の勤務環境を害するような言動

(4) パワー・ハラスメント関係

「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務や指導上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、職員や児童生徒に対し精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員や児童生徒の人格若しくは尊厳を害し、又は職員や児童生徒の勤務・学習環境を害することとなるものをいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、職員がその能力を十分に発揮でき、児童生徒が安心して学習・生活を行える勤務・学習環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。

2 校長は、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員及び児童生徒が学校において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。また、各号に定めるところに従い、常にハラスメントに対して十分認識して行動するように努めなければならない。

(1) ハラスメントをしないために職員が認識すべき事項

ハラスメントをなくすためには、意識や心構えが重要であることから、職員は常にこれらの認識をしておく必要があり、具体的には別表2に掲げるような認識を持つことが大切である。

(2) 懲戒処分

ハラスメントの行為者とされた職員については、公正な調査によりその事実が確認された場合、信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等に該当し、懲戒処分を受けることがある。

(3) 職場の構成員として良好な勤務・学習環境を確保するために認識すべき事項

学校は一般の職場環境と異なり、児童生徒の教育の場であることに注意する必要がある。勤務・学習環境はその構成員である職員の協力の下に形成される部分が大きいことから、ハラスメントにより勤務・学習環境が害され、ひいては教育の場として望ましくない状況が生じることを防ぐため、職員は、別表3に掲げる事項について、配慮するよう努めなければならない。

(4) ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる事項

2 教頭は、良好な勤務・学習環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合、妊娠、出産、育児若しくは介護に関するハラスメントが生じた場合又はパワー・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等)

第5条 校長は、ハラスメントの防止等のため、所属職員に対し、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るよう努めなければならない。

(他任命権者との連携)

第6条 職員が他の任命権者に属する職員(以下「他任命権者の職員」という。)からハラスメントを受けたとされる場合には、当該他任命権者の職員に係る他任命権者に対し、当該他任命権者の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他任命権者の職員に対する指導等の対応を行うよう求めることとする。

(苦情相談への対応)

第7条 向日市教育委員会は、ハラスメントに関する苦情相談がなされた場合に対応するため、次のとおり、苦情相談窓口を設置する。

(1) 苦情相談窓口 向日市教育委員会学校教育課内

(2) 苦情相談に対応する者(以下「相談員」という。) 教育長が指名する職員

(3) 苦情相談窓口の開設日及び時間等は、学校教育課長が別に定める。

2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認、当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、人事院指針(セクシャル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針又は妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針又はパワー・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針)に十分注意しなければならない。

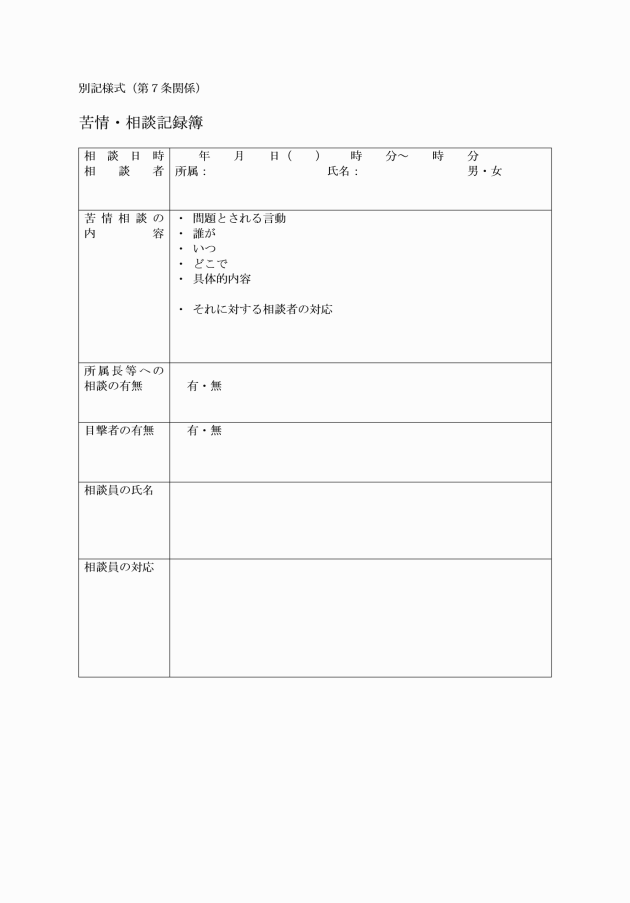

3 苦情又は相談に対応した相談員は、苦情・相談記録簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

(苦情相談の処理)

第8条 前条の規定により苦情相談があつた場合は、向日市教育委員会は速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 学校教育課長を中心に、複数の教育委員会職員により事実関係の調査及び確認を行う。

(2) 事案の内容又は状況から判断して、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼する。

(苦情処理委員会の設置)

第9条 ハラスメントに関する苦情相談に対し適正に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会はハラスメントに関する苦情相談のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、教育部長、学校教育課長、学校教育係長、指導主事及び教育長が指名する職員をもつて組織する。

4 委員会には委員長を置き、教育部長をもつてこれに充てる。

5 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第10条 苦情処理に当たつては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、苦情相談を行つた者が苦情相談を行つたことにより不利益を被らないよう留意しなければならない。

附則

この要綱は、令和2年8月19日から施行する。

附則(令和4年2月25日教委告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表1 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用

妊娠若しくは出産に関する制度又は措置の利用 | 危険有害業務の就業制限 深夜勤務・時間外勤務の制限 妊産婦健康診査休暇 業務軽減 妊婦の休息時間 妊婦の通勤緩和 産前休暇 産後休暇 配偶者の出産休暇 妊娠障害休暇 不妊治療休暇 |

育児に関する制度又は措置の利用 | 育児休業 部分休業、部分欠勤 育児短時間勤務 育児時間 深夜勤務の制限 時間外労働の免除又は制限 男性育児休暇 子育てを行う教職員の休暇 |

介護に関する制度又は措置の利用 | 介護休暇 介護時間 深夜勤務の制限 時間外労働の免除又は制限 短期介護休暇 介護欠勤 |

別表2 ハラスメントをしないために職員が認識すべき事項

具体的内容 |

1 職員間のハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。 児童生徒や教育実習生など職員がその職務に従事する際に接することとなる職員以外の者との関係にも十分注意する必要があること。 2 職場におけるハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。 例えば、対職員であれば歓送迎会、対児童生徒であれば部活動の対外試合中等、勤務時間外の「懇親の場」、通勤中等であつても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当する(その判断は、職務との関連性、参加者、参加や対応が強制的か任意かなどを考慮して個別に行う。)。 学校以外の場において、職員が他の職員あるいは児童生徒に対してセクシュアル・ハラスメントを行うことは、学校における人間関係を損ない、勤務・学習環境を害するおそれがあることから、場所・時間にかかわらず注意することが必要である。 3 セクシュアル・ハラスメントをしないようにするためには、職員が次の事項について十分認識する必要がある。 (1) 意識の重要性 ア お互いの人格を尊重しあうこと。 イ お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと。(職員の場合) ウ 相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと。 エ 異性を劣つた性として見る意識をなくすこと。 (2) 基本的な心構え ア 性に関する言動に対する受け止め方には、個人間や男女間で差があり、セクシュアル・ハラスメントに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。 ① 親しさを表すつもりの言動であつたとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。 ② 不快に感じるか否かには個人差があること。 ③ この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。 ④ 相手との良好な人間関係ができていると勝手な思いこみをしないこと。 イ 相手が拒否し、又は嫌がつていることが分かつた場合には、同じ言動は決して繰り返さないこと。 ウ ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。 ハラスメントを受けた者が、職場の人間関係、教師と児童生徒との立場の違い等から拒否することができないなど、相手からいつも明確な意思表示があるとは限らないことを十分認識する必要がある。 4 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないために、次の事項について十分認識しなければならない。 (1) 基本的な心構え ア 妊娠、出産、育児又は介護に関する否定的な言動(不妊治療に対する否定的な言動を含め、他の職員の妊娠、出産、育児又は介護の否定につながる言動(当該職員に直接行わない言動も含まれる。)をいい、単なる自らの意思の表明を除く。)は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの原因や背景となることについて、また、仕事と妊娠、十分認識しなければならない。 イ 仕事と妊娠、出産、育児又は介護とを両立するための制度又は措置があること。 (2) 校長等が認識すべき事項 ア 妊娠した職員がつわりなどの体調不良のため勤務ができないことや能率が低下すること、制度等の利用をした職員が正規の勤務時間の一部を勤務しないこと等により周囲の職員の業務負担が増大することも妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの原因や背景となること。 イ 業務体制の整備など、職場や妊娠等をし、又は制度等の利用をした職員その他の職員の実情に応じ、必要な措置を講ずること。例えば、業務体制の整備については、妊娠等をし、又は制度等の利用をした職員の周囲の職員への業務の偏りを軽減するよう、適切に業務分担の見直しを行うことや、業務の点検を行い、業務の効率化等を行うものとする。 (3) 妊娠等をし、又は制度等の利用をする職員として認識すべき事項 ア 仕事と妊娠、出産、育児又は介護とを両立していくために必要な場合は、妊娠、出産、育児又は介護に関する制度等の利用ができるという知識を持つこと。 イ 周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調や制度等の利用状況等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと。 5 パワー・ハラスメントをしないためには、職員が次の各事項について十分認識する必要がある。(具体的な言動は、別表6に掲げるような言動が考えられる。) (1) パワー・ハラスメントは、職員や児童生徒に対し精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員や児童生徒の人格若しくは尊厳を害し、又は職員や児童生徒の勤務・学習環境を害することとなるものであることを理解し、互いの人格を尊重し、パワー・ハラスメントを行つてはならないこと。 (2) 業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指示、指導、調整等についてはパワー・ハラスメントに該当しないこと。一方、業務指示等の内容が適切であつても、その手段や態様等が適切でないものは、パワー・ハラスメントになり得ること。 (3) 部下の指導・育成は、上司の役割であること。また、指導に当たつては、相手の性格や能力を十分見極めた上で行うことが求められるとともに、言動の受け止め方は世代や個人によつて異なる可能性があることに留意する必要があること。 (4) 自らの仕事への取組や日頃の振る舞いを顧みながら、他の職員と能動的にコミュニケーションをとることが求められること。 (5) 職員以外の者に対してもパワー・ハラスメントに類する言動を行つてはならないこと。 (6) 児童生徒へのパワー・ハラスメントになつていないか、児童生徒の人格や尊厳を大切にした指導ができているかという観点から、職員が日常的に自己点検し、改善に取り組む必要があること。 6 部活動の指導者として、体罰等を厳しい指導として正当化することは誤りであるとともに、殴る蹴る等の行為はもちろんのこと、以下のような言動も許されないことを認識すること。 (1) 社会通念、医・科学に基づいた健康管理、安全確保の点から認め難い又は限度を超えたような肉体的、精神的負荷を課すこと。 (2) 脅し、威圧・威嚇的発言や行為、嫌がらせ等を行うこと。 (3) セクシュアル・ハラスメントと判断される発言や行為を行うこと。(これには該当しなくとも、指導に当たつての身体接触は、社会通念等から見て不必要なものは避け、必要性、適切さに留意することが必要であること。) (4) 身体や容姿に係ること、人格否定的(人格等を侮辱したり否定したりするような)な発言を行うこと。 (5) 特定の生徒に対してだけ執拗に指導を集中したり、肉体的、精神的負荷を与えること。 |

別表3 良好な勤務・学習環境を確保するために認識すべき事項

配慮事項 | 説明等 |

学校内のハラスメントについて問題提起する職員、児童生徒をいわゆるトラブルメーカーと見たり、ハラスメントに関する問題を当事者間の個人的な問題やその職員の指導方針として片付けないこと。 | 職場におけるミーティングを活用することなどにより解決することができる問題については、問題提起を契機として、良好な勤務・学習環境の確保のために皆で取り組むことを日頃から心がけることが必要である。 |

学校からハラスメントに関する問題の行為者や被害者を出さないようにするために、周囲に対する気配りをし、必要な行動をとること。 具体的には、次の事項について十分注意して必要な行動をとること。 (1) ハラスメントやハラスメントに当たる恐れがある言動が見受けられる場合は、職場の同僚として注意を促すこと。 (2) 被害を受けていることを見聞きした場合には、声をかけて相談に乗ること。 | ハラスメントを契機として、勤務・学習環境に重大な悪影響が生じたりしないうちに機会をとらえて職場の同僚として注意を促すなどの対応をとることが必要である。 被害者は「恥ずかしい」「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたくない」「学校から問題児扱いされたくない」などとの考えから、他の人に対する相談をためらうことがある。被害を深刻にしないように、気が付いたことがあれば、声をかけて気軽に相談に乗ることも大切である。 |

部活動については、生徒の自主的な活動であることを踏まえ、指導者の個人的な考えや方針により不適切な活動にならないよう十分注意すること。また、指導者が、意図する、しないにかかわらず、生徒と支配、被支配の関係になる危険性があることを常に意識しながら、日頃から、生徒とのコミュニケーションを密に図りつつ、信頼関係の構築を図ることにより、ハラスメントの防止に心がけることが重要である。 | |

職場においてハラスメントと思われる言動がある場合には、教育の場にふさわしい環境づくりをする上で、上司等に相談するなどの方法をとることをためらわないこと。 |

別表4 ハラスメントに起因する問題が生じた場合職員が認識しておくことが望まれる事項

認識事項 | 説明等 |

1人で我慢している、あるいは我慢させているのでは問題は解決しないこと。 | ハラスメントを我慢、無視したり、受け流したりしているだけでは、必ずしも状況は改善されないということをまず認識することが大切である。 |

ハラスメントに対する行動をためらわないこと。 | 被害を深刻にしない、他に被害者をつくらない、さらにはハラスメントをなくすことは自分だけの問題ではなく、よい教育環境の形成に重要であるとの考えに立つて行動することが求められる。 特に児童生徒が被害者の場合、1人で我慢している状況が起こりやすいので、第三者の積極的な行動が望まれる。 |

当事者間の認識の相違を解消するためのコミュニケーション | パワー・ハラスメントは、相手に自覚がないことも多く、よかれと思つての言動であることもある。相手に自分の受け止めを伝えたり、相手の真意を確認したりするなど、話し合い、認識の違いを埋めることで事態の深刻化を防ぎ、解決がもたらされることがあることに留意すべきである。 |

別表5 ハラスメントに起因する問題が生じた場合職員が取ることが望まれる行動

行動 | 説明等 |

嫌なことは相手に対して明確に意思表示すること。 | ハラスメントに対しては毅然とした態度をとること。すなわち、はつきりと自分の意志を相手に伝えることが重要である。直接相手に言いにくい場合は、手紙等の手段をとるという方法も考えられる。 |

一人で抱え込まずに、相談窓口や信頼できる人に相談すること。 | 問題を自分一人で抱え込まずに、まず、職場の同僚や知人等身近な信頼できる人に相談することが大切である。各職場内において解決することが困難な場合には、外部の相談機関に相談する方法を考える。 なお、相談するに当たつては、ハラスメントであると考えられる言動が行われた日時、内容等について記録しておくことが望ましい。 |

ハラスメントを認知した場合は、迅速かつ適切に対応すること。 | ハラスメントを認知した場合、職員は、管理職に速やかに報告することが必要である。 報告を受けた管理職は、事実関係の把握に努めるとともに、関係者から事情を聴くなど、適切に対応することが必要である。 |

別表6 パワー・ハラスメントになり得る言動の具体例

区分 | 具体例 |

暴力・傷害 |

|

暴言・名誉毀損・侮辱 |

(注) 「性的指向又は性自認に関する偏見に基づく言動」は、セクシュアル・ハラスメントに該当するが、職務に関する優越的な関係を背景として行われるこうした言動は、パワー・ハラスメントにも該当する。 |

執拗な非難 |

|

威圧的な行為 |

|

実現不可能・無駄な業務の強要 |

|

仕事を与えない・隔離・仲間外し・無視 |

|

個の侵害 |

|

(注) 上記各区分の言動に該当しなければパワー・ハラスメントとならないという趣旨ではないことに留意すること。

書類で頭を叩く。

書類で頭を叩く。 部下を殴つたり、蹴つたりする。

部下を殴つたり、蹴つたりする。 相手に物を投げつける。

相手に物を投げつける。 人格を否定するような罵詈雑言を浴びせる。

人格を否定するような罵詈雑言を浴びせる。 他の職員の前で無能なやつだと言つたり、土下座をさせたりする。

他の職員の前で無能なやつだと言つたり、土下座をさせたりする。 相手を罵倒・侮辱するような内容の電子メール等を複数の職員宛てに送信する。

相手を罵倒・侮辱するような内容の電子メール等を複数の職員宛てに送信する。 改善点を具体的に指示することなく、何日間にもわたつて繰り返し文書の書き直しを命じる。

改善点を具体的に指示することなく、何日間にもわたつて繰り返し文書の書き直しを命じる。 長時間厳しく叱責し続ける。

長時間厳しく叱責し続ける。 部下達の前で、書類を何度も激しく机に叩き付ける。

部下達の前で、書類を何度も激しく机に叩き付ける。 自分の意に沿つた発言をするまで怒鳴り続けたり、自分のミスを有無を言わさず部下に責任転嫁したりする。

自分の意に沿つた発言をするまで怒鳴り続けたり、自分のミスを有無を言わさず部下に責任転嫁したりする。 これまで分担して行つてきた大量の業務を未経験の部下に全部押しつけ、期限内に全て処理するよう厳命する。

これまで分担して行つてきた大量の業務を未経験の部下に全部押しつけ、期限内に全て処理するよう厳命する。 緊急性がないにもかかわらず、毎週のように土曜日や日曜日に出勤することを命じる。

緊急性がないにもかかわらず、毎週のように土曜日や日曜日に出勤することを命じる。 部下に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる。

部下に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる。 気に入らない部下に仕事をさせない。

気に入らない部下に仕事をさせない。 気に入らない部下を無視し、会議にも参加させない。

気に入らない部下を無視し、会議にも参加させない。 課員全員に送付する業務連絡のメールを特定の職員にだけ送付しない。

課員全員に送付する業務連絡のメールを特定の職員にだけ送付しない。 意に沿わない職員を他の職員から隔離する。

意に沿わない職員を他の職員から隔離する。 個人に委ねられるべき私生活に関する事柄について、仕事上の不利益を示唆して干渉する。

個人に委ねられるべき私生活に関する事柄について、仕事上の不利益を示唆して干渉する。 他人に知られたくない職員本人や家族の個人情報を言いふらす。

他人に知られたくない職員本人や家族の個人情報を言いふらす。