本文

催し物案内

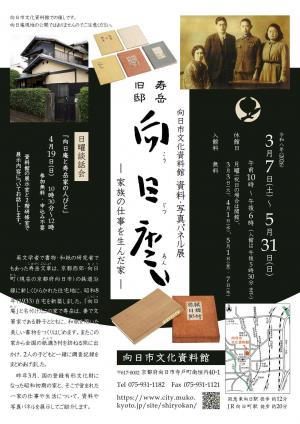

テーマ展「寿岳旧邸 向日庵 -家族の仕事を生んだ家-」

英文学者で書物・和紙の研究者としても知られる寿岳文章は、向日町(現在の京都府向日市)の鉄道沿いに新しくひらかれた住宅地に昭和8年(1933)自宅を新築しました。「向日庵(こうじつあん)」と名づけたこの家で、妻で文筆家である静子とともに、和紙を用いた美しい書物をつくりはじめます。またこの家から全国の紙すき村を訪ねる旅に出かけ、2人の子どもと一緒に調査記録をまとめあげました。

昨年3月、国の登録有形文化財になった昭和初期の家と、そこで営まれた学者一家の仕事や生活を、資料や写真パネルを展示してご紹介します。

期間

令和8年3月7日(土曜日)から5月31日(日曜日)まで

休館日:毎週月曜日(祝日の場合は開館)、3月3日(火曜日)、4月1日(水曜日)、5月1日(金曜日)、5月7日(木曜日)

(期間中の催し)日曜談話会「向日庵と寿岳家の人びと」

日時

4月19日(日曜日)午前10時30分から正午まで

場所

向日市文化資料館の展示室と2階研修室で展示内容についてお話します

定員

20人(参加無料・事前申込み不要)

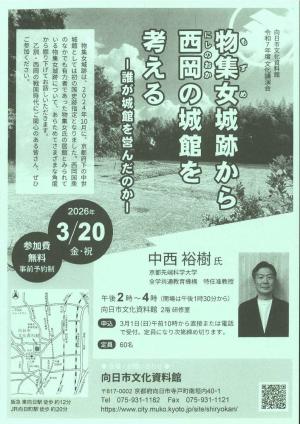

文化講演会「物集女城跡から西岡の城館を考えるー誰が城館を営んだのかー」

西岡(にしのおか)国衆のなかでも有力者であった物集女(もずめ)氏の居館とみられている物集女城跡について、さまざまな角度から掘り下げてお話しいただきます。

日時

令和8年3月20日(金曜日・祝日)午後2時から4時まで

会場

向日市文化資料館2階研修室

参加費

無料

定員

60人(事前申込制)

申込

3月1日(日曜日)午前10時から、直接または電話で文化資料館(075ー931ー1182、開館日の午前10時から午後6時まで)へ。定員になり次第締め切り。

令和7年度 京都府南部地域ミュージアム連絡協議会合同事業「昭和100年総括イベント」

京都府南部地域ミュージアム連絡協議会は、乙訓・山城地域の公立の資料館・美術館・博物館等の相互連携と博物館活動の発展を図るため平成19年に設立されました。

戦後80年でもある2025年、各館ではさまざまな「昭和」を振り返る展示を開催しました。展示だけでは紹介しきれない内容や、京都南部の「昭和」を物語る重要テーマをリレー形式でお話しします。

令和7年度京都府南部地域ミュージアム連絡協議会合同事業「昭和100年」総括イベントちらし (PDFファイル:2.81MB)

日時

令和8年3月8日(日曜日)午後1時30分~4時

講演1「そして干拓は行われた」

講師:宇治市源氏物語ミュージアム学芸員 坪内 淳仁さん

講演2「昭和の郊外生活と鉄道建設」

講師:大山崎町歴史資料館館長 福島 克彦さん

講演3「1970年万博と松花堂美術館」

講師:八幡市立松花堂庭園・美術館館長 平井 俊行さん

講演4「昭和の発掘調査の思い出」

講師:元京都府立文化財保護課長 磯野 浩光さん

会場

向日市文化資料館2階研修室

参加費

無料

定員

60人(先着順・事前申込不要)

令和7年度「くらしの道具展」

向日市がまだ向日町と呼ばれていた、明治から昭和30年代ごろのこの地域の生活や農作業に使われていた道具を展示し、なつかしい暮らしを再現します。

開催期間

令和8年1月17日(土曜日)から2月23日(月曜日・祝日)

休館日:毎週月曜日(ただし、2月23日(天皇誕生日)は開館)、2月3日(火曜日)

小さいピアノ♪コンサート

今から約80年前に、向日市の一軒のお宅にやってきたかわいい小さいピアノ。

令和元年度に専門家の指導のもと、市民有志がピアノ再生事業に取り組み、当時の優しい音色をよみがえらせました。

その小さいピアノを公募の演奏者の方々に弾いていただくコンサートを開催します。

日時

(注釈)終了しました。

令和7年12月13日(土曜日)午後2時開演(開場は午後1時30分)

会場

向日市文化資料館2階研修室

定員

演奏者 10人(要申込) (注釈)9月6日(土曜日)午前10時から10月11日(土曜日)まで、来館またはファクス(ちらし裏面の応募用紙のみ受付可)にて受付

鑑賞者 40人(要申込) (注釈)11月1日(土曜日)午前10時から、電話または来館にて受付

参加費

無料

演奏者の応募について

専用の演奏者応募用紙に必要事項を記入の上、向日市文化資料館へ直接またはファクス(075-931-1121)でご応募ください。定員に達し次第締め切ります。

演奏者応募用紙はちらしの裏面にあります。

曲目は自由ですが、重なった場合は、先着順とさせていただきます。

演奏は10分以内でお願いします。

歴史ウォーク「史跡を訪ねて歩く物集女街道・西国街道」

物集女街道・西国街道沿いや周辺の史跡を、文化資料館職員の解説で訪ねて歩きます。<約4.3km>

日時

(注釈)終了しました。

令和7年10月26日(日曜日)午前9時から午後0時30分まで (注釈)小雨決行(荒天中止)

集合・解散

(集合)阪急洛西口駅西側<午前9時>

(解散)朝堂院公園(阪急西向日駅から徒歩1分)<午後0時30分>

主な訪問先

物集女城跡(外観のみ)、向日神社、長岡宮跡(大極殿跡・朝堂院跡)

参加費

無料

定員

30人(事前申込制)(注釈)定員に達しましたので、募集は終了しました。

申込

9月6日(土曜日)午前10時から、直接または電話で文化資料館(075ー931ー1182、開館日の午前10時から午後6時まで)へ。定員になり次第締め切り。

歴史講座「街道からみた風景ー物集女街道・西国街道ー」、歴史ウォーク「史跡を訪ねて歩く物集女街道・西国街道」ちらし (PDFファイル:229KB)

歴史講座「街道からみた風景ー物集女街道・西国街道ー」

物集女街道・西国街道沿いや周辺に点在する歴史・文化遺産について、写真、絵図、関連史料などにより紹介します。

日時

(注釈)終了しました。

令和7年10月13日(月曜日・祝日)午前10時30分から正午まで

会場

向日市文化資料館2階研修室

参加費

無料

定員

60人(事前申込制)(注釈)定員に達しましたので、募集は終了しました。

申込

9月6日(土曜日)午前10時から、直接または電話で文化資料館(075ー931ー1182、開館日の午前10時から午後6時まで)へ。定員になり次第締め切り。

歴史講座「街道からみた風景ー物集女街道・西国街道ー」、歴史ウォーク「史跡を訪ねて歩く物集女街道・西国街道」ちらし (PDFファイル:229KB)

企画展「くらしのなかの戦争」

第二次世界大戦が終結して80年目の夏がやってきます。

向日市内の各地区に残されている記録や文書には、戦争中とその前後の社会のようすを伝える資料が多く含まれています。

また文化資料館で、1994年から毎年夏に戦争展を開催するうちに、市内外の方々から、出征兵士ゆかりの品をはじめ、当時を物語る写真や生活用具などが寄贈されてきました。

戦後80年となる今年の夏は、こうした資料のなかから、戦時下の向日市(当時は向日町)でのくらしぶりがよくわかるものを中心に展示し、当時の生活をあらためてふりかえります。

地元にかかわり深い資料をとおして、戦争の時代とそこに生きた人びとのくらしを身近に感じ、これからの平和を考える機会の一つにしていただければと思います。

期間

(注釈)終了しました。

令和7年7月19日(土曜日)から8月31日(日曜日)まで

休館日:毎週月曜日(ただし7月21日(海の日)、8月11日(山の日)は開館)、7月22日(火曜日)、8月1日(金曜日)・8月12日(火曜日)

企画展「くらしのなかの戦争」ちらし (PDFファイル:1.06MB)

(期間中の催し)日曜談話会「展示解説と戦争紙芝居上演」

日時

(注釈)終了しました。

8月17日(日曜日)午前10時30分から正午まで

場所

向日市文化資料館 2階 研修室

定員

20人(事前申込み不要)

日曜談話会 戦争紙芝居上演ちらし (PDFファイル:1.17MB)

夏休み親子歴史教室「伝統文化を学ぼうー紙漉きと書道ー」

向日市内の西向日住宅地には、寿岳文章(じゅがくぶんしょう)という学者の家だった「向日庵(こうじつあん)」という建物があります。英文学者だった寿岳文章は和紙の研究者でもあり、この家を拠点として活動していました。

今回の歴史教室では、向日庵や寿岳文章、和紙文化について学び、本格的な紙漉きを体験して、和紙うちわを作ります。3日目には書道を学びます。自分で漉いた紙や和紙うちわに筆で自由に文字を書くこともできます。ぜひご参加ください。

日時

(注釈)終了しました。

令和7年7月23日(水曜日)・24日(木曜日)・25日(金曜日)

- 午前10時〜正午

- 午後1時30分〜3時30分

(注釈)1、2どちらかをお選びください。1日完結ではなく、3日間同じ時間の連続教室です。

対象

向日市在住・在学の小学3年生〜中学3年生とその保護者【定員:1、2 各16人】

(注釈)1世帯につき保護者は1人まで。児童・生徒のみの参加も可能です。

参加費

無料

講師

田村正さん(紙漉き)、嶋田善久さん(書道)

会場

向日市文化資料館 2階 研修室

持ち物

- 筆記用具

- 水を入れて凍らせた350〜500ミリリットルのペットボトル(1日目のみ必要です。)

- はさみ(2日目のみ必要です。)

- 習字道具セット<筆、硯、墨または墨汁、文鎮、下敷きなど>(3日目のみ必要です。)

(注釈)習字道具のレンタルはありません。各自でご用意ください。

申込み

7月5日(土曜日)午前10時以降に、文化資料館へ直接または電話(075-931-1182)でお申し込みください。定員(1、2 各16人)になり次第、締め切ります。

みんなで学ぼう 古代のみやこ・長岡京

文化資料館の常設展示の見学、貴族が身に付けていた装飾品の製作体験、古代衣裳の着用体験(希望される方のみ)を通じて、向日市に中心部分があった古代のみやこ ・長岡京について知っていただくイベントです。文化資料館を拠点に活動している「向日市文化資料館ボランティアガイドの会」、「古代衣裳製作ボランティア」の活動も紹介します。

日時

(注釈)終了しました。

令和7年7月6日(日曜日)午後2時から3時30分まで

会場

向日市文化資料館2階研修室

参加費

無料

申込

不要

「みんなで学ぼう 古代のみやこ・長岡京」ちらし (PDFファイル:320KB)

向日庵(こうじつあん)と和紙文化を知ろう

向日市の西向日住宅地には、寿岳文章(じゅがくぶんしょう)という学者さんの家だった「向日庵」という建物があります。

英文学者だった寿岳先生は和紙の研究者でもありました。昭和8年に建てられた向日庵は、貴重な和風建築として高く評価され、令和7年3月13日、国の登録有形文化財に指定されました。

今回のイベントでは、映像番組をみたり、和紙で作られたはがきの絵に色をぬる体験をしたりしながら、向日庵や和紙文化について学びます。

ぜひお気軽にご参加ください。

日時

(注釈)終了しました。

令和7年6月22日(日曜日)午前10時から正午まで

対象

向日市在住・在学の小学3年生~中学3年生とその保護者(保護者は1世帯につき1人まで。児童・生徒のみの参加も可能です。)

講師

文化資料館職員

会場

向日市文化資料館2階研修室

持ち物

色えんぴつ(できれば3色以上。持っていない場合は、お貸しすることができます。)

参加費

無料

定員

40人(事前申込制)

申込

6月1日(日曜日)午前10時から、直接または電話で文化資料館(075ー931ー1182、開館日の午前10時から午後6時まで)へ。定員になり次第締め切り。

「向日庵と和紙文化を知ろう」ちらし (PDFファイル:275KB)

テーマ展示「向日市・乙訓の石碑 Part2」

期間

(注釈)終了しました。

令和7年4月12日(土曜日)から令和7年7月6日(日曜日)まで

休館日:毎週月曜日(ただし5月5日(祝日)は開館)、5月1日(木曜日)、5月7日(水曜日)、6月3日(火曜日)、7月1日(火曜日)

テーマ展示関連イベント

歴史講座<全2回>「向日市・乙訓の漢文石碑を読もう」

江戸時代から明治・大正時代の石碑・墓碑には、漢文が刻まれてるものが数多く残されています。石に刻まれた文字を読み解きながら、日本における漢文のひろがりや、その歴史について学びます。

講師

金文京さん(京都大学名誉教授)

日時

(注釈)終了しました。

- 5月18日(日曜日)午前10時30分から正午まで

- 5月25日(日曜日)午前10時30分から正午まで

会場

向日市文化資料館 2階 研修室

申込み

4月12日(土曜日)午前10時から向日市文化資料館へ直接または電話(075-931-1182)にて

日曜談話会「石碑にまつわる古文書を読もう」

記念碑や道標、愛宕灯籠に関する古文書や記録を読み、石造物が建立される経緯やその後の流転、地域の人々との関わりについてご紹介します。

報告者

安國陽子(向日市文化資料館資料調査協力者)

玉城玲子(向日市文化資料館館長)

日時

(注釈)終了しました。

6月15日(日曜日)午前10時30分から正午まで

会場

向日市文化資料館 2階 研修室

申込み

4月12日(土曜日)午前10時から向日市文化資料館へ直接または電話(075-931-1182)にて

参加費

無料

定員

40人(事前申込み、先着順)

テーマ展示「向日市・乙訓の石碑 Part2」ちらし (PDFファイル:1.33MB)