本文

向日市橋梁長寿命化修繕計画

- 1.橋梁長寿命化修繕計画とは

- 2.長寿命化修繕計画の目的

- 3.長寿命化修繕計画の対象橋梁

- 4.健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

- 5.橋梁の長寿命化および修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

- 6.新技術等の活用方針

- 7.集約化・撤去に関する方針

- 8.長寿命化修繕計画の優先順位

- 9.計画期間

- 10.対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

- 11.長寿命化修繕計画による効果

- 12.対象施設の老朽化の状態

- 13.計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者

- 「向日市橋梁長寿命化修繕計画」PDFファイル

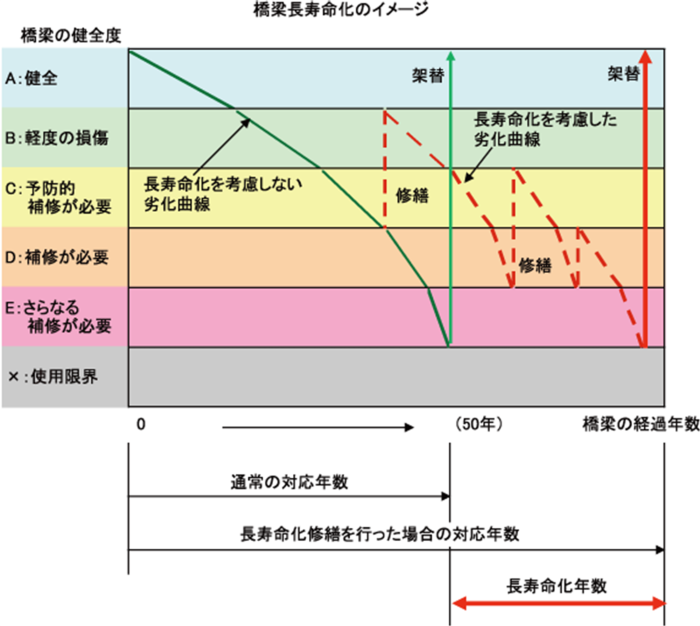

1.橋梁長寿命化修繕計画とは

橋梁は長い年月の間、自動車などの荷重を受け続けることにより、痛みが生じます(外力による劣化・損傷)。また、コンクリートや鉄などの橋梁の材料も永久的なものではなく、自然に劣化します(経年劣化)。道路管理者は、これらの劣化や損傷を、できるだけ未然に防ぐと同時に、維持管理に要するコストを引き下げることが求められております。

現在、多くの研究などの成果から、修繕などの対策は、劣化や損傷が初期の段階で行うことがより効果的で、かつ経済的であることが明らかとなっております。これは、人の健康管理に非常によく似ています。このため、「悪くなってから治す」という事後的な修繕や架け替え(事後対応型)ではなく、人の健康診断と同様に、橋梁を定期的に点検し、劣化や損傷を初期段階で発見し、予防的措置をとることが、維持管理のコストを引き下げるだけでなく、道路を利用されている方々が安心して、安全に道路を通行できることにもつながります。

このことから、橋梁の点検や修繕方法や時期などについての方針を定めたものが橋梁長寿命化修繕計画です。

道路管路者:道路法で定められた道路(高速道、国道、都道府県道、市町村道)の新築や維持・修繕等を行う者を道路管理者といいます。

本市では、市長が向日市道(橋梁や地下道等も含める)の道路管理者となります。

2.長寿命化修繕計画の目的

- 背景

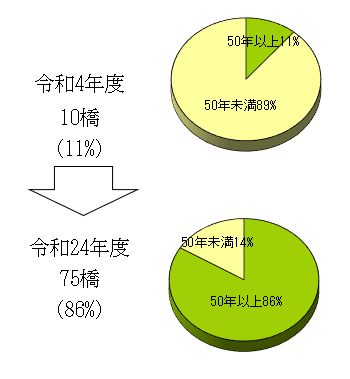

本市が管理する橋梁は、令和4年度現在で88橋架設されている。

このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全体の11%を占めており、20年後の令和24年度には、86%程度に増加する。

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸念される。 - 目的

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。

そこで本市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、橋梁長寿命化修繕計画を策定する。

橋梁の建設後の経過年数

20年後向日市の橋梁は殆ど50歳を超えます。橋梁の高齢化社会を迎えます。

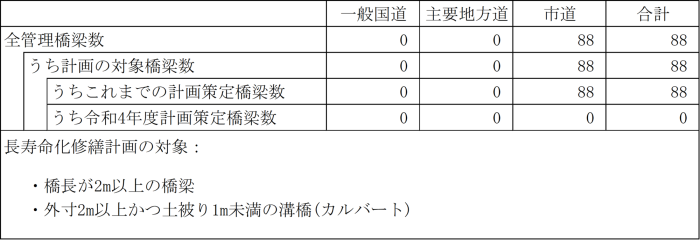

3.長寿命化修繕計画の対象橋梁

4.健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

- 健全度の把握に関する基本的な方針

定期点検や日常的な維持管理を実施することで、橋梁の損傷や劣化を早期に発見するとともに健全度の把握に努めます。

定期点検は、概ね5年に1度、全橋梁を対象として、「道路橋に関する基礎データ収集要領(案)」(国土交通省国土技術政策総合研究所)に基づいて実施します。 - 日常的な維持管理に関する基本的な方針

日常パトロール等により、走行路面の状態などについて点検を行います。

5.橋梁の長寿命化および修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

本市が管理している橋梁の中で、建設後30年以上経過した橋梁は、全体の約86パーセントを占めているため、近い将来、集中して架け替えや修繕時期を迎えることが予想されます。そこで、計画的かつ予防的な修繕対策を実施することで、橋梁の寿命を100年間とすることを目標とし、修繕および架け替えに要するコストを縮減します。

6.新技術等の活用方針

本市においては、新技術の適用が効果的となる特殊橋や長大橋が少ないため、コスト削減や品質確保、工期短縮などの可能性を検討した結果、実効性・実現性が低い結果となり、現時点において新技術の導入は難しいが、技術の進化により導入することがより現実的な新技術の適用を含め、点検・修繕工事において積極的に採用する。

令和7年度からの10年間において、新技術の活用の検討を行うとともに、約1割の橋梁で約100万円の費用縮減を目標とする。

7.集約化・撤去に関する方針

本市の88橋の橋梁の殆どは、生活道路を横断する農業用水路のボックスカルバートや床版橋である。

これらの橋梁の集約化については生活道路を分断することにつながり、市民の利便性を大きく損なうことが考えられる。

さらには、農業用水路の付け替えは、田畑の営農に大きく影響することから、慎重に検討する必要性がある。

このことから、集約化・撤去及びコスト縮減を検討する対象とならないものである。

また、現時点において本市が管理する橋梁は健全な状態を維持しており、喫緊の集約化の必要性は低い。

しかしながら、修繕設計時に橋梁の利用状況や財政状況に応じて、集約化・撤去の可能性も視野に入れた検討を行うものとする。

8.長寿命化修繕計画の優先順位

長寿命化修繕計画の優先順位は、以下の重要性を考慮して決定する。

・定期点検の健全性の診断に基づき、健全性の低い(劣化している)橋梁を優先

・第三者被害防止の観点より、跨道橋を優先

・修繕の困難性を考慮し、橋長が長いものを優先

9.計画期間

5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は10年とする。なお、点検結果を踏まえ、毎年、計画を更新する。

10.対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

別添「向日市橋梁長寿命化修繕計画」様式1ー2による。

様式1ー2による表では、対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期を計画しています。

修繕内容、時期については点検結果を踏まえ、今後検討してまいります。

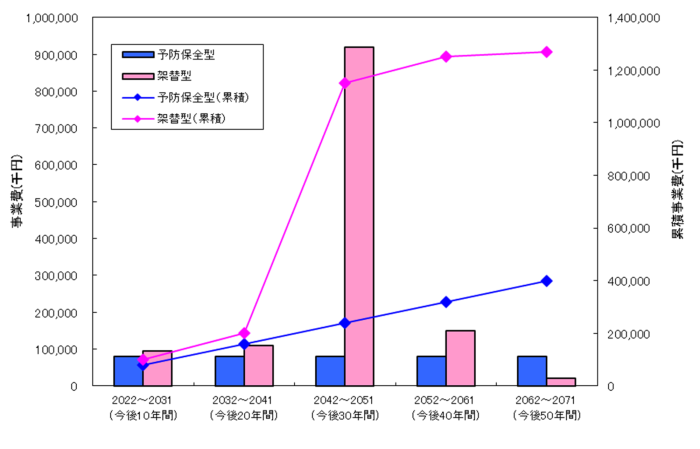

11.長寿命化修繕計画による効果

長寿命化修繕計画を策定する88橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の架替型が約13億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が約4億円となり、コスト縮減効果は約9億円となる。

また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。

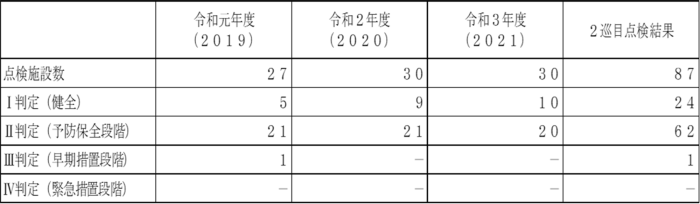

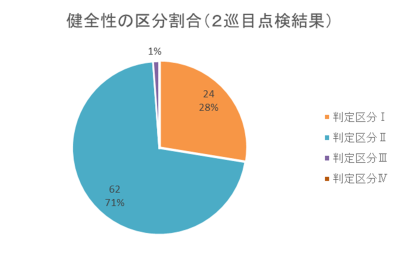

12.対象施設の老朽化の状態

点検結果より診断した大賞施設の健全性の区分を以下に示す。

13.計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者

- 計画策定担当課

都市整備部 道路整備課 - 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

京都大学大学院 工学研究科 服部 篤史 特定教授