写真ニュース2015年11月

更新日:2015年12月25日

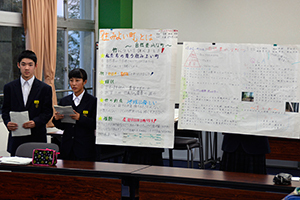

勝山中1年生 安田市長に「ふるさと学習」の成果報告とインタビュー(平成27年11月30日)

勝山中学校1年生の生徒が11月30日、市役所を訪れ、安田市長に「向日市ふるさと学習」で学んだ成果の報告とインタビューを行いました。

1年生は総合的な学習の時間で、「地域の今を学ぶ」をテーマに住みやすいまちについて学んでいます。「災害に強いまち」「福祉が充実したまち」「交通の安全が守られているまち」「安全・安心に憩える場があるまち」「歴史があふれるまち」「自然を大切にしたいまち」の6テーマごとに各グループに分かれ、施設見学やインタビューなどを通じて、ふるさと向日市への新しい発見や理解を深めました。

当日は写真やイラストを交え、発表内容をまとめた模造紙を使いながら、各グループの代表生徒8人が順番に、ふるさとの魅力や課題について、わかりやすく説明。安田市長は各グループへの感想、より良いまちづくりや向日市への思いを語り、生徒の発表に答えました。

2市1町を疾走 乙訓地方小学生駅伝大会(平成27年11月28日)

乙訓各教育委員会など主催の第26回乙訓地方小学生駅伝大会が11月28日、大山崎小学校をスタートし、向日市民体育館ふれあい広場をゴールとするコースで行われました。

2市1町の18小学校がそれぞれ6年生男女3人ずつの6人でチームを作り、約9.5キロをたすきでつなぎました。

沿道にはたくさん保護者らが駆けつけ、全力で走る児童の姿に大きな声援が送られました。

向日市からは、向陽小学校が5位に入賞しました。

剪画で「えと」出来た 来年の「申」を(平成27年11月24日)

正月を控えた11月24日、来年のえと「申(さる)」を作る剪画(せんが)教室が寺戸コミセンで開かれました。

講師を務めたのは剪画作家の中台よし子さん。飛騨地方の郷土玩具で、猿の赤ちゃんを意味する「さるぼぼ」を型紙から切り抜いて、色紙を貼り付け仕上げました。

教室は、カッターで紙を切り抜く練習をしてから開始。受講者は紙を動かしながら、カッターを少しずつ線に沿って進め、息をするのを忘れてしまうくらい真剣に取り組みました。

作品が完成すると「剪画教室に参加するのが年末の楽しみ。毎年部屋に飾っています」と話し、出来上がった作品をうれしそうに眺めていました。

懸崖菊が街道を彩ります(平成27年11月17日)

緑化事業の一環として、阪急東向日駅南側の西国街道沿いのスペースに、地元園芸家の清水幸雄さん一家のご厚意により、市の特産物「懸崖菊(けんがいぎく)」でトピアリーを飾っていただきました。

馬やハートなどに形づくられた色鮮やかな懸崖菊など十数点が道行く人を和ませてくれています。

期間は11月末までですので、ぜひご覧ください。

体験語る 講座「南極の自然とオーロラ」(平成27年11月15日)

天文学講座第3講「南極の自然とオーロラ」が11月15日、天文館で開催されました。講師は第47次日本南極地域観測隊越冬隊員の山本道成さん。基地にいたときの装いで、平成18年2月からの1年間、36人の隊員が南極での生活やオーロラの話を中心に、たくさんの写真を用いて説明しました。

ロビーには基地で実際に着用した衣類などを展示し、参加者は着心地を体験しました。

名所をめぐり、交流深める 向日市健康ウオーク(平成27年11月15日)

2015向日市健康ウオークが11月15日に行われ、約230人が参加しました。今年は綾部市・向日市友好交流ウオーキングとして開催。綾部市からは83人が参加され、ウオーキングを通じて両市民が交流を深めました。

コースは、竹の径や桓武天皇皇后陵などを巡って市役所まで歩く5キロメートルと、さらに南下し、向日神社や朝堂院公園、大極殿公園などを歩く7キロメートルの2つが設定されました。

オムロンヘルスケア株式会社の宮川健さんによるウオーキング講座を受けた後、スタート地点のイオンモール京都桂川を出発。講座で学んだ「姿勢が悪くならないように、かかとから足を着く」「笑顔で歩くと呼吸がしやすくなる」などのポイントを意識し、秋の景色や会話を楽しみながら、ゴールを目指しました。

「向日市まつり」盛大に ふるさとの魅力を堪能(平成27年11月14日、15日)

向日市の秋の恒例イベント「向日市まつり」が11月14、15の両日、向日町競輪場で開催されました。市や市商工会、京都中央農業協同組合で組織する向日市まつり実行委員会が主催し、今年で37回目となりました。14日はあいにくの雨でしたが、15日は好天に恵まれ、家族連れなど多くの人が訪れました。

会場には、新鮮な野菜などを販売する農業コーナーや地元飲食店による屋台、相談展示、遊びのコーナーが並び、にぎわいました。ふるさとステージでは、華麗なダンスや楽器演奏、コーラスなど、多彩なパフォーマンスが繰り広げられ、来場者を魅了しました。

今年は「歴史まちづくり認定記念 歴史のまち むこうし」をテーマに、手作りかぶとや甲冑などをまとった参加者が会場内を練り歩く「西岡衆武者行列」や文化資料館で古代衣装のファッションショーが開催されるなど、ふるさとの歴史の魅力がいっぱいつまった催しとなりました。

向日市民文化展も開催

第41回向日市民文化展が向日市まつりと同じ11月14、15日の両日、中央公民館で開催されました。

向日市在住・在勤・在学の方から寄せられた絵画や書、手工芸などの作品が会場を飾り、訪れた人の目を楽しませました。

長岡京の時代へタイムスリップ 古代衣装ファッションショー(平成27年11月14日)

古代衣装ファッションショーが11月14日、文化資料館で開催され、きらびやかな衣装をまとった「みやこびと」が館内を練り歩きました。

奈良時代後期から平安初期の貴族らの衣装を着た出演者が登場すると、館内は長岡京の時代にタイムスリップしたかのような雰囲気に。古代衣装研究家の山口千代子さんが衣装や時代背景を解説しました。

来場者らは写真撮影するなどし、色鮮やかによみがえった都の空気を楽しみました。

チェロが奏でる名曲の調べ 向日市障がい者の日「みんなのつどい」チャリティコンサート(平成27年11月13日)

向日市障がい者の日「みんなのつどい」チャリティコンサート 鈴木秀美のガット・ストリームが11月13日、市民会館で開催されました。

チェリストの鈴木さんが「イタリアン・バロック名曲集」と称して、上尾直毅さん(チェンバロ)とともにヴィヴァルディの「チェロ・ソナタ」などの名曲を演奏し、会場いっぱいの観客を魅了しました。

当日は市内の各障がい者団体や関係団体の活動などを紹介する冊子の配布やホワイエでの展示も行われ、障がいについて考える機会となりました。

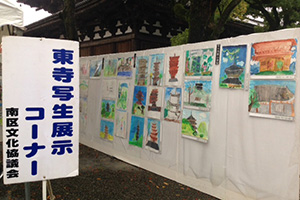

向日・京都両市の「第45回親と子の写生会」表彰式(平成27年11月8日)

「第45回親と子の写生会と東寺拝観」の表彰式が、11月8日に南区民ふれあいまつりのステージ(東寺境内)で行われました。

雨の中の表彰式となりましたが、受賞された児童は、笑顔で賞状を受け取っていました。

写生会は今年7月25日に向日市・京都市相互交流事業として東寺で開催され、向日市からは初めて参加しました。

ふれあいまつりでは、作品展もあり、全作品が展示されました。

身振り手振りで表現 中学生が英語でスピーチ(平成27年11月7日)

市内の中学生が日頃の学習成果を発表する向日市中学生英語スピーチ大会が11月7日、市民会館で開かれました。

英語を通じて、言語や文化に対する理解を深めるとともに、コミュニケーション能力の基礎を養うことなどを目的に開催され、今年で13回目。

1年生は2人1組の会話形式、2年生は共通課題の暗唱、3年生は自由テーマでスピーチを披露しました。

出場者は身振り手振りを使いながら、単語のアクセントなどに気をつけて、声色に強弱をつけて発表。西山高校の生徒による英語の舞台発表もありました。

入賞者については審査結果をご覧ください。

性暴力被害の実態や支援について考える 女性に対する暴力をなくす運動関連講座(平成27年11月4日)

11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの「女性に対する暴力をなくす運動」期間に先立ち、関連講座が11月4日、市民会館で開催され、30人が参加しました。

講師の周藤由美子さん(ウィメンズカウンセリング京都フェミニストカウンセラー)が「性暴力被害の現状とワンストップ相談支援センターについて」と題して講演しました。

周藤さんは、被害の実態や被害者支援について、実例を交えて説明。また8月に開設した京都SARA(京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター)を紹介するなど、被害者に寄り添った支援の必要性を訴えました。

参加者はうなずいたり、メモを取るなどして熱心に聞き入り、講演後は積極的に質問する姿も見られました。

会場を包む美しいハーモニー 第38回向日市民音楽祭(平成27年11月3日)

第38回向日市民音楽祭が11月3日、市民会館で行われました。

コーラスとアンサンブルの2部構成で、市民サークルや京都西山高校、向陽高校の生徒ら20組が出演しました。

出演者は日頃の練習成果を発揮し、童謡、歌謡曲、クラッシックなどを披露。美しい歌声やのびやかな楽器の音色が会場を包み、観客を魅了しました。

フィナーレは「紅葉(もみじ)」を全員で合唱。楽しい音楽のひとときを満喫しました。

親しまれる憩いの場 五辻常夜灯まつり(平成27年11月1日)

五辻のシンボルとして親しまれる常夜灯のまつりが、11月1日五辻のポケットパークで開かれました。

常夜灯は、江戸時代に京都から楊谷寺(柳谷観音)へ行く参拝者のため、柳谷道の起点となる五辻に立てられました。昭和初期に新道建設のため移設されましたが、2012年に現在の場所に復元されました。

まつりのオープニングを飾ったのは勝山中学校吹奏楽部。演奏前のあいさつで「常夜灯は私たちにとって特別ではなく、憩いの場となりました。常夜灯に見守られながらふるさと向日市で活動していきたい」と話し、おどるポンポコリンなどの楽曲を披露しました。

地元ミュージシャンのライブやうどんが提供され、訪れた方は憩いの場として定着したポケットパークで秋のひとときを楽しみました。

地域とのつながりPR 社協まつりを開催(平成27年11月1日)

向日市社会福祉協議会とボランティアグループなどの地域の福祉関係団体が、日ごろの活動をPRする「第8回社協まつり」が、11月1日福祉会館で開かれました。

開催に先立ち、地域福祉活動を続けてきた方や民生児童委員などが表彰を受けました。

京都西山高等学校吹奏楽部のセレモニーでまつりが始まりました。会場にはボランティアグループの紹介ブースや福祉施設団体の作品販売、上植野地区社協による餅つきなどがあり、多くの来場者でにぎわいました。

赤ちゃんハイハイコンテストでは、約3メートル離れたゴールに向かって乳児が競いました。親を見つめながらゴールを目ざす姿に、「頑張れ」とあたたかい声援が送られました。

関連ページ

向日市・京都市相互交流事業「第45回親と子の写生会と東寺拝観」受賞作品一覧

-

ふるさと創生推進部 企画広報課

電話 075-874-1398(直通)、075-931-1111(代表)

ファクス 075-922-6587

電子メール kikakukoho@city.muko.lg.jp

ふるさと創生推進部 企画広報課へのお問い合わせ

![]() PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。